2024

>>1月定例会

新年おめでとうワークショップ

バイエ・マクニール氏:日常生活における思い込みを軽減しよう!: なぜそれが重要なのか?

開催日時:2024 年 1 月 20 日(土)14:00~16:00

方法:対面 (In Person)

場所:東洋大学 白山キャンパス

東洋大学 白山キャンパス 〒112-0001 東京都文京区白山 5 丁目 28番 20 号

教室番号:8B11~8 号館地下 1 階食堂向かい

アクセスマップ:https://www.toyo.ac.jp/nyushi/about/campus/akabanedai/access.html

【参加費と申し込み】

Peatix からお申込みください。

Peatix: https://sietar20240120.peatix.com

参加費:

チケット (非会員):2000 円

チケット (会員) :1500 円

チケット (学生) :250 円

詳細はこちらからご覧ください。

2023

>>9月定例会

第1回、第2回が大好評だったシリーズ「パラダイムの転換を図る異文化コミュニケーショ

ンのための教授法」の第3回目は「異文化コミュニケーション教育の新たな出発点:あい

まい、あやふやになっているところを整理する」(講師:Milton Bennett・山本志都・石黒

武人)です。

『異文化コミュニケーション・トレーニング:「異」と共に成長する』(2022年, 三修社

)は、学びを構成主義のパラダイムに転換するテキストになることを目指しています。今

の社会について、現場での教育実践について、率直に語り合い、現代的な課題と本書との

接点を見つけて活用できるようにするためのシリーズも、いよいよ今回がラストです!

チラシもご覧ください↓

【日時】2023年9月3日(日)13:00~16:00

【場所】東洋大学 ⽩⼭キャンパス 1307号室(1号館3階)対面です。

〒112-8606 東京都⽂京区⽩⼭5-28-20

【言語】日本語と英語(通訳はありません)

【ワークショップ概要】 異文化コミュニケーション教育の中であいまいなまま過ごして

いて気になっているところなどを整理するワークショップにしたいと考えています。たと

えば異文化コミュニケーションにおけるSimilarity baseとDifference baseのアプローチを

どう考えるかについてです。かつてゴールデン・ルール(共通点ベースのシンパシー)と

プラチナ・ルール(違いに基づくエンパシー)の著書もあるミルトン・ベネット博士はこ

の問題を今はどう考えているのでしょうか。最後に、これまで3回を通して私たちが考え

てきたことを学習者に伝えるためには、どんな風に教材化できるかについてみなさんで考

えます。

【料金】会員1000円、非会員1500円、学生無料

【申し込み】お申込みと参加費のお支払いはPeatixからお願いします。

【講師】

☆Milton・Bennett(Intercultural Development Research Institute, Executive Director)

専門は異文化コミュニケーション理論開発と教育。異文化感受性発達モデルがよく知られ

ている。M.A.(Psycholinguistics, San Francisco State University)、Ph.D. (Intercultural

Communication/Sociology, University of Minnesota). 著書にBasic Concepts of Intercultural

Communication: Paradigms, Principles, & Practices (Intercultural Press), Handbook of

Intercultural Training (3rd. Ed., Sage), American Cultural Patterns: A Cross-Cultural

Perspective (co-author with Edward Stewart, Intercultural Press)などがある。

☆山本志都 (東海大学文学部英語文化コミュニケーション学科教授)

専門は異文化コミュニケーション学、異文化感受性研究、異文化トレーニング

。M.A.(Speech Communication, Portland State University)、博士(教育学、上智大学大

学院総合人間科学研究科)。著書に『異文化コミュニケーション・トレーニング:「異」

と共に成長する』(三修社)、『異文化間協働におけるコミュニケーション:相互作用の

学習体験化および組織と個人の影響の実証的研究』(ナカニシヤ出版)、「異文化感受性

発達尺度の開発:日本的観点の導入と理論的整合性の向上」(2022年, 多文化関係学19)などがある。

☆石黒武人(立教大学異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科准教

授)

専門は異文化コミュニケーション学、組織ディスコース研究。M.A. (International Studies,

University of Oregon)、修士(異文化コミュニケーション、立教大学大学院異文化コミュニ

ケーション研究科)、博士(異文化コミュニケーション学、同研究科)。著書に『多文化

組織の日本人リーダー像:ライフストーリー・インタビューからのアプローチ』(春風社

、日本図書館協会推薦図書)、『多文化チームと日本人リーダーの動的思考プロセス:グ

ラウンデッド・セオリーのからのアプローチ』(春風社)などがある。

問い合わせ先:

異文化コミュニケーション学会プログラム委員長:

鈴木有香 (日本語)Soyhan Egitim (English): programs@sietar-japan.org

>>6月、7月、9月定例会

パラダイムの転換を図る異文化コミュニケーションのための教授法

Paradigm-shifting Teaching Methods for Intercultural Communication

昨年12月に出版された『異文化コミュニケーション・トレーニング:「異」と共に成長する』(2022年, 三修社)について、現場での教育実践について、率直に語り合い、現代的な課題と本書との接点を見つけて活用できるようにするための3回のシリーズを企画しました。6月と7月の定例会の申し込みの受付を開始しました。

第1回 2023年6月25日(日)13:00~16:00

「異文化コミュニケーションに今、何ができるのか?:身近に顕在化した異なりとしての〈異〉と向き合う」 山本志都・石黒武人,

方法:ONLINE (ZOOM)

日本語 Language: Japanese

ワークショップ概要:

今の時代に、なぜ異文化コミュニケーションに取り組む必要があるのかを考えます。異文化コミュニケーション教育の目指すところを、共通認識としてつくり出すことを目的とします。

突然ですが、あなたが異文化コミュニケーションに深く関わるようになったきっかけは何でしたか? 「異文化」や互いの間の異なりをめぐり、新しい発見や喜びのほかに、違和感や孤立感、摩擦や対立を経験したことがきっかけになったという人は多いのではないでしょうか。経験していることに対し、自分なりに整理をつけられると、気持ちが少し楽になります。そうすることで、課題と向き合うための心の余地や活力も出てきます。手始めに、異文化コミュニケーションと出会って楽になれたという経験について語り合ってみましょう。特にインパクトのあった理論や教えは何であったかや、それらが自分にどのような影響を与えたから楽になれたのか、そもそも「楽になれた」というのは、この場合どのような状態・状況を生み出したことだったのか等についてです。これらを言語化し、共有する中で、異文化コミュニケーション教育にたずさわる人たちの楽になるための知恵を可視化します。本書に掲載されている理論や概念との関連性を見出すことによって、授業で生かすためのより具体的な方法が探します。 また、「楽になる」という言語化のほかに、異文化コミュニケーション学の果たす役割をどう言語化できるのかを考えながら、異文化コミュニケーションがなぜ今、人々にとって必要と言えるのかを共通知識化していきましょう。

もうひとつのワークとして、「〈異〉を語ろう!」(p.180)を実践します。山本の授業では5分程度のプレゼンを学生が行っています。ポジティブな反応が非常に多いエクササイズです。参加者には当日までにご準備いただきたいお話の内容をご案内します。準備する時間がない場合は語り手にならず、見ていただくだけでも構いません。Micro-otherness(小さな他者性)からのアプローチとして2022年にThe Forum on Education Abroadの年次大会で発表したところ、身近過ぎる話題を取り上げる意外性やより年少の生徒にも応用できることへの反応をいただきました。

第2回 2023年7月15日(土)13:00~16:00

「ステレオタイプを乗り越える:文化や社会的カテゴリーを用いることが不都合ではなくなる文脈を確立する」山本志都・石黒武人・鈴木有香,

場所:東海大学品川キャンパス,

日本語 Language: Japanese

ワークショップ概要:

企業や大学における異文化トレーニングとファシリテーションの専門家である鈴木有香先生を中心にして行います。第5章の観測カテゴリー、第10章のコンテクスト・シフティング、第11章のステレオタイプなど、いくつかの章について、これらの章を授業で取り上げるための教材、問いかけ、対話のテーマなどを互いに持ち寄る企画です。知覚構成主義の立場で教材をつくり、実際にそれらを体験して、改善点等を考えます。

第3回 2023年9月3日(日)13:00~16:00

「異文化コミュニケーション教育の新たな出発点:あいまい、あやふやになっているところを整理する」Milton Bennett・山本志都・石黒武人

場所:都内になりますが、場所は後日お知らせします。

日本語と英語 Language: Jpn & Eng

ワークショップ概要:

異文化コミュニケーション教育の中であいまいなまま過ごしていて気になっているところなどを整理するワークショップにしたいと考えています。たとえば異文化コミュニケーションにおけるSimilarity baseとDifference baseのアプローチをどう考えるかについてです。かつてゴールデン・ルール(共通点ベースのシンパシー)とプラチナ・ルール(違いに基づくエンパシー)の著書もあるミルトン・ベネット博士はこの問題を今はどう考えているのでしょうか。最後に、これまで3回を通して私たちが考えてきたことを学習者に伝えるためには、どんな風に教材化できるかについてみなさんで考えます。

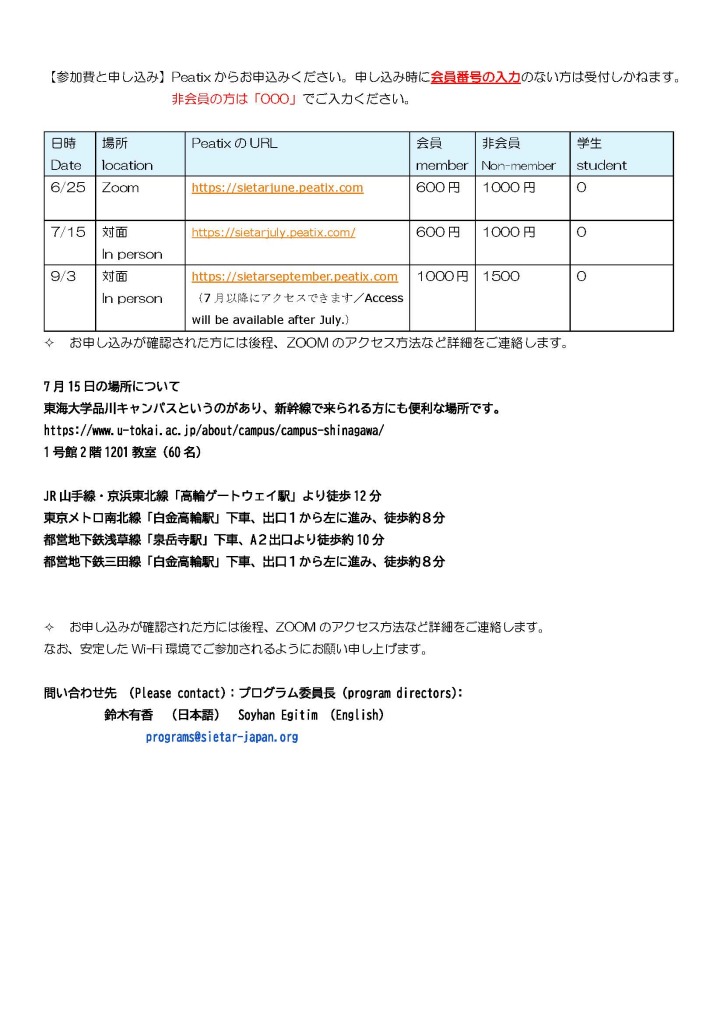

【参加費と申し込み】Peatixからお申込みください。申し込み時に会員番号の入力のない方は受付しかねます。

非会員の方は「000」でご入力ください。

| 日時Date | 場所location | PeatixのURL | 会員member | 非会員Non-member | 学生student |

| 6/25 | Zoom | https://sietarjune.peatix.com | 600円 | 1000円 | 0 |

| 7/15 | 対面In person | https://sietarjuly.peatix.com/ | 600円 | 1000円 | 0 |

| 9/3 | 対面In person | https://sietarseptember.peatix.com(7月以降にアクセスできます/Access will be available after July.) | 1000円 | 1500 | 0 |

※お申し込みが確認された方には後程、ZOOMのアクセス方法など詳細をご連絡します。

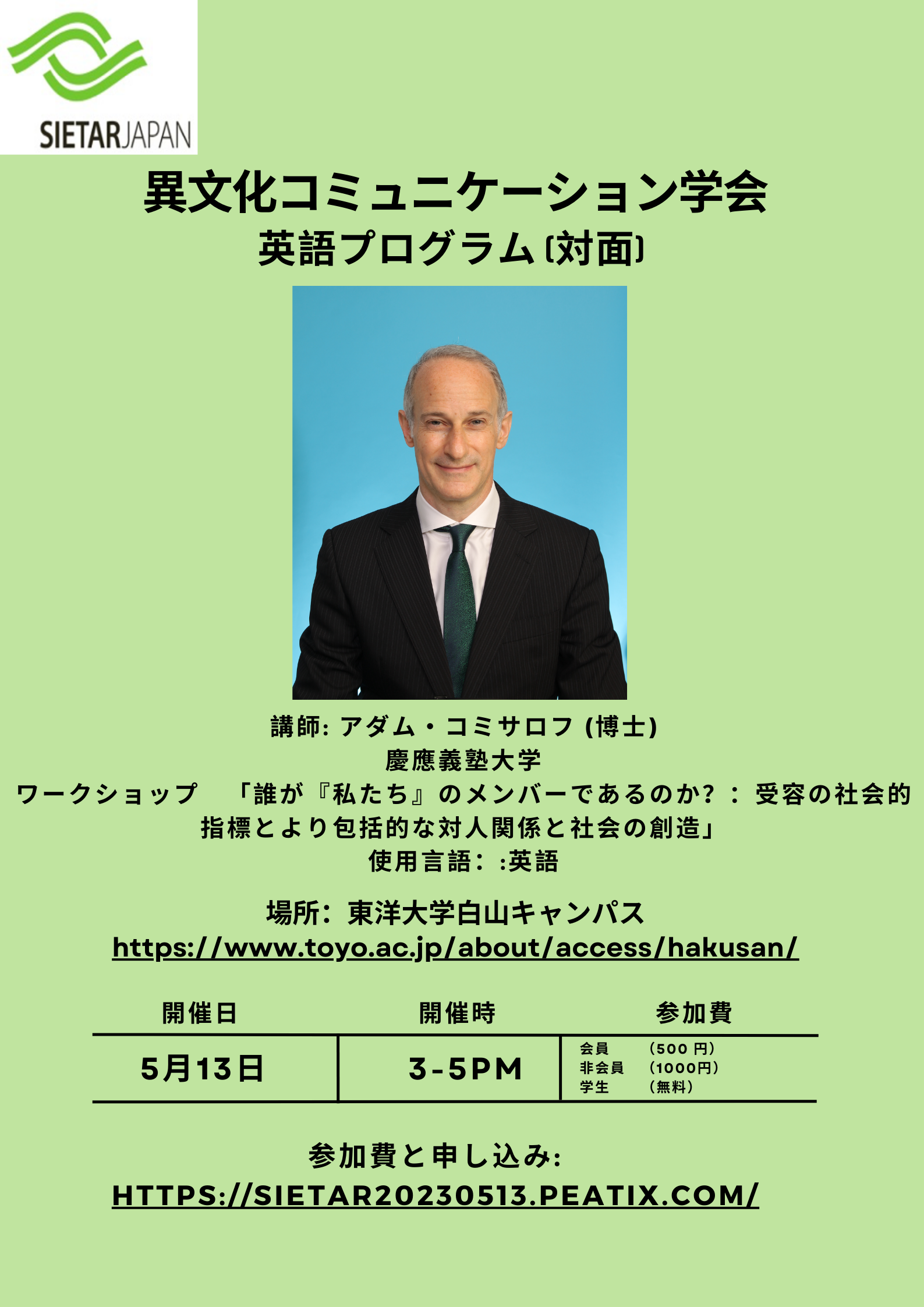

>>5月定例会

2022

>>10月定例会

異文化トレーニングの新しい教科書の理論と実習:

知覚構成主義から見えてくる「異」との出会い

Theory and Practice of a New Textbook on Intercultural Training: Encountering “Difference” through Perceptual Constructivism

開催日時:2022年10月1日(土)13:00~16:00

方法:ONLINE(ZOOM)

使用言語:日本語 Language: Japanese

講師:山本志都先生 (東海大学文学部英語文化コミュニケーション学科教授)

専門は異文化コミュニケーション学、異文化感受性研究、異文化トレーニング。M.A.(Speech Communication, Portland State University)、博士(教育学、上智大学大学院総合人間科学研究科)。異文化コミュニケーションを体験的に学ぶための教育手法を日々工夫している。異文化感受性発達モデルを長年にわたり研究し、日本的な観点を導入した尺度を開発している(印刷中)。構成主義に基づいた再解釈とモデルの拡張の詳細は新著『異文化コミュニケーション・トレーニング:「異」と共に成長する』(三修社)に掲載。著書に『異文化間協働におけるコミュニケーション:相互作用の学習体験化および組織と個人の影響の実証的研究』(ナカニシヤ出版)、『異文化コミュニケーション・ワークブック』(三修社)などがある。

石黒武人先生(立教大学異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科准教授)

専門は異文化コミュニケーション学、組織ディスコース研究。M.A. (International Studies, University of Oregon)、修士(異文化コミュニケーション、立教大学大学院異文化コミュニケーション研究科)、博士(異文化コミュニケーション学、同研究科)。ライフストーリー・インタビュー、修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ、談話分析などの質的研究法を研究目的に応じて用い、様々な研究を行っている。著書に『多文化組織の日本人リーダー像:ライフストーリー・インタビューからのアプローチ』(春風社、日本図書館協会推薦図書)、『多文化チームと日本人リーダーの動的思考プロセス:グラウンデッド・セオリーのからのアプローチ』(春風社)などがある。

講演の概要:異文化コミュニケーションの「異文化」から文化を外し、「異」に注目するようにしてみると、何が可能になるでしょうか? このワークショップでは、異文化コミュニケーション教育への新しいアプローチを理論とエクササイズの両面からまとめた新刊『異文化コミュニケーション・トレーニング:「異」と共に成長する』(山本志都・石黒武人・Milton Bennett・岡部大祐, 三修社, 2022年11月出版)の内容を紹介します。従来の異文化コミュニケーション教育のアップデートに挑戦した内容になっています。本書の理論的背景には「構成主義」と「異文化感受性の発達」があり、学習者自身もこれらの理論を学び、その発想を身につけるのですが、多彩なエクササイズや対話のワークを通して、体験的に学ぶことができるのが特徴です。今回のワークショップでは次のようなことを行います。

① 本書全体の内容構成・特徴の紹介、Bennett博士からの本書の紹介(動画)

③ サンプル章の紹介と解説

④ サンプル・エクササイズの実施と解説

⑤ Q & A、Bennett博士も参加しての自由な雰囲気での著者および参加者間の交流

本書のもう1つの特徴として、「異」に注目することによって、異文化コミュニケーションの知見が適用できる範囲を、従来の国や人種、民族などの社会的カテゴリーの単位の外へと拡張することを試みているということがあります。「文化の定義が集団レベルにあるがゆえに異文化を社会的カテゴリーと結びつけて集団的にとらえる」というアプローチには、ある種のやりづらさがありました。既存の社会的カテゴリーを活用するだけでは、家庭や職場、学校で意識化されることの増えた、様々なコンテクスト上で多様に可視化される非対称性をうまくとらえることができないからです。たとえば、留学、受験、出産、結婚、離婚、転職、病気、災害など、ある特定の出来事の「経験者」と「未経験者」の間にも、互いの発言や行動に違和感を覚えることや、立場の違いから誤解や衝突の起こることがあります。集団単位での文化にとらわれず、線引き(分節)により立場が分かれることに注目できるようにすること、そして分けるだけでなく、境界を引き直してつながれるようにすることが重要です。この問題意識の下、構成主義と状況論的を踏まえた教育を心掛けていた山本が、石黒の概念化した「コンテクスト・シフティング」に出会うことによって、「異文化」から「文化」を外し、知覚対象としての「異」とするアイデアが具体化しました。

構成主義的な観点からは、カテゴリー化すること、カテゴリー化を解除すること、再カテゴリー化すること、観察のためのレンズとしてカテゴリーを利用することなどを含む、カテゴリーとの柔軟なつきあい方が学べる異文化コミュニケーションが必要であると考えます。その中において、カテゴリー生成者としての主体者意識を持つことと境界変更が可能であることを重視します。複数のカテゴリーを同時に使用できる認知的複雑性を高めるだけでなく、カテゴリー化への繊細な注意の向け方に関わる知覚的複雑性を高めることも必要です。この考え方はMilton Bennettが構成主義のパラダイムで提唱してきた異文化感受性の発達に沿うものです。本書にはBennettによる序章と最終章のほかに、多文化関係学会第18回年次大会におけるBennettの2つの講演のうち、異文化感受性発達モデルに関する講演の日本語訳も掲載されています

【参加費と申し込み】Peatixからお申込みください。申し込み時に会員番号の入力のない方は受付しかねます。Peatix:https://sietar20221001.peatix.com

会員:600円 非会員 1000円

学生会員:無料 非会員学生 350円

- お申し込みが確認された方には後程、ZOOMのアクセス方法など詳細をご連絡します。

なお、安定したWi-Fi環境でご参加されるようにお願い申し上げます。

問い合わせ先 (Please contact):プログラム委員長 (program directors):

鈴木有香 (日本語) Soyhan Egitim (English)

>>6月例会

タイトル:ウクライナ戦争と平和の条件

開催日時:2022年6月18日(土)13:30~15:30

方法:ONLINE(ZOOM)

使用言語:日本語

*ニュース・ステーション(テレビ朝日系列)等でソ連・ロシア問題と言えば必ず解説者として登場していた下斗米先生がオンラインで皆様に今日のウクライナ問題についてマスメディアでは語りきれない部分を含めてお伝えします!!(刻々と変わる状況に合わせて、講演内容は変更する可能性があります。)

講演の概要:

ソ連崩壊から30年でなぜウクライナ戦争が起きたのか、冷戦後の米ロ関係、とくにNATO東方拡大問題がなぜ起き、これがなぜグローバルな対立となってきただけでなく、核戦争にもつながりかねないのか。また停戦と平和の条件とは何かについてロシア政治研究の第一人者からお話しいただきます。

講師:下斗米伸夫先生 (法政大学名誉教授、神奈川大学特別招聘教授)

著書に『ロシアとソ連 歴史に消された者たち:古儀式派が変えた超大国の歴史』河出書房新社(2013)、『プーチンはアジアをめざす 激変する国際政治』NHK出版新書(2014年)、『宗教・地政学から読むロシア 「第三のローマ」をめざすプーチン』日本経済新聞出版社(2016)、『神と革命 ロシア革命の知られざる真実』筑摩書房(2017)『ソ連を崩壊させた男、エリツィン』作品社(2021)など多数。朝日新聞客員論説委員、日本国際政治学会理事長などをつとめ、現在も国際平和のための講演、執筆活動を精力的に行っている。

【参加費と申し込み】Peatixからお申込みください。申し込み時に会員番号の入力のない方は受付しかねます。Peatix:https://sietar-june-program2022.peatix.com

会員:500円 非会員 1000円

学生会員:無料 非会員学生 無料

お申し込みが確認された方には後程、ZOOMのアクセス方法など詳細をご連絡します。

なお、安定したWi-Fi環境でご参加されるようにお願い申し上げます。

問い合わせ先 (Please contact):プログラム委員長 (program directors):

鈴木有香 (日本語) Soyhan Egitim (English)

programs@sietar-japan.org

2021

>>10月例会

Japanese Culture-Based Intercultural Business Training

~ Time to Localise to Maximise Learning ~

日本文化に根差した異文化ビジネストレーニング

~学習者のジレンマに寄り添う研修の現地化戦略~

Presenter: Takashi KAWATANI

DATE: October 15, 2021

TIME: 20:00~21:30

PEATIX: https://japaneseculturebasedibt.peatix.com/

Please contact

Amey Kulkani, Program Director, with any questions.

Mr. KAWATANI Takashi (Tak) 河谷隆司 is a cross-cultural management consultant, who has conducted intercultural management and diversity training in 20 countries for Japanese firms and government bodies including the US Navy (Yokosuka) and the Economic Development Board of Singapore.

Since 1988, Tak has been exploring various ways to “Japanize” intercultural business training (ICT). From his experience, he has found that Japanese corporate/social values-based ICT achieves more excitement and ownership of Japanese business learners.

To localise the content, he suggests trainers must reflect upon the ultimate goal of training, learners’ dilemmas for global assignments, macro-economic challenges impacting their behaviours and have compassion for the decaying self-respect.

Specifically, trainers must make extra efforts to excavate live gemba 現場 resources straight from the source (Japanese firms overseas/Japan) and integrate them into intercultural theories and models from the West.

欧米発の異文化理論・モデルを日本の学習者の社会・企業文化に合わせて現地化することで、学習者がグローバル業務に抱いているジレンマを解消し、効果を最大化する方法論を提案します。

His workshop will evolve around:

- How are you adapting Western values when training Japanese businesses or students?

2.What can an intercultural business trainer for Japanese firms do to be truly helpful with their confused leadership presence torn between going western or retaining Japanese styles?

- Viewing Tak’s video interviews with senior managers in ASEAN and diagrams of Japanese philosophies. To be shared to the participants.

- Group discussion and Q&A

Presenter profile

Tak has lived in Kuala Lumpur for 17 years and written a dozen books including Winning Together at Japanese Companies and パパ、コーカサスオオカブトをとって!(Dad, catch me that Rhino beetle!).

To contact Tak Kawatani, email to: successjapan@outlook.com

For his latest activities, visit: https://www.successjapanseminars.com/

You may also want to join his group Success Japan Initiative: https://www.linkedin.com/groups/13933717/

>>6月例会#2

タイトル:『スポーツ、学術、文化:発見への旅』

開催日時:2021年6月19日(土)15:00 – 17:00 JST(自由討議あり)

方法:ONLINE(ZOOM)使用言語:日本語(英語も多少入ります)(英語を母語とする方も歓迎です)

【概要】

この2時間のワークショップでは、筑波大学 (UT) のRandeep Rakwal博士が、研究、社会との協力の分野で日本のアカデミアと留学生の間の架け橋を通じた日本での異文化理解についての体験談を話します。1993年に彼が来日した時から、筑波大学でJSAによる国際的なスポーツアカデミープロジェクトの運営、そして筑波大学の大学院生のための一般教育プログラムの一環としてのヨガと瞑想を通じた精神的な健康の確立へ至る道のりが語られます。

Rakwal博士は、生物学、スポーツ科学、学界、文化の交わりに関する議論をリードしつつ、少人数のグループでのディスカッションの時間を設ける予定です。

ワークショップの最後の30分では、筑波大学の大学院生のためにマインドフルネスのヨガ行者でインストラクターでもある高橋玄朴さんに、ヨガのアーサナと瞑想の実践を指導していただきます。

【内容】

I.日本への旅:1993年から現在まで

●私は日本について何を知っていましたか?

●課題?調整、食品、言語

●研究は情熱であって仕事ではない!=アリになれ!

●コラボレーションが鍵

●…へのライセンス

II.なぜスポーツなのか?国際文化へのリンク

●新技術-OMICS=研究成果=知識の普及=国際機関の設立

●学際的研究へ=大学院一般教育への誘導

●植物と動物と人間=生物学と医学とスポーツ科学と環境 (福島県飯舘村)

III.GGECプログラムにおけるYOGAコースの設置とその効果

●GGECプログラムの知識の翻訳=スキル開発-要員-地球環境

●異文化コミュニケーション・研究プロジェクトマネジメント

●YOGA:卒業生のもう一つの必須条件=精神的健康-身体と精神(研究・社会革新)

IV.多文化環境における主な学習と課題(グループディスカッション)

質問:

●インターナショナルとは文化とはコミュニケーションとは?

●聞くか聞かないか、話すか話さないか?

V. 高橋先生と一緒にYOGAをしましょう

●ヨガとは=YOGAの略歴

●COVID-19時代のヨガ

●YOGA=Asanaと瞑想をしよう

【講師】筑波大学スポーツ科学・医学教授のRandeep Rakwal博士は、植物から動物、人間に至るまで、生物を横断した研究と教育のための学際的なアプローチをとっています。OMICSのハイスループット技術(環境ストレスの有無による生物学的状態の総合的ハイスループット分析)と人の健康へのリンクが共通しています。スポーツでは、 「OMICS」 を通して人体/アスリートへの生物学的影響を研究したいと考えている。研究対象となっている他の2つの研究分野は、 「well-being」 の傘の下にあるYOGAとNUTRITIONである。

TRIOS:https :// trios.tsukuba.ac.jp/en/research/0000003045

高橋玄朴さんは、筑波大学のヨガインストラクター兼ゲスト講師です。ヨガとライフサイエンスの融合、ヨガのエッセンスの追求、生活習慣病の予防に力を注いでいます。ストレス対策として呼吸法、座禅・瞑想、アサナ指導を行う。

高橋先生はNPO法人 「寝たきり半分推進協議会」 やOSJ-TOKYO オーガニックソサエアティオブジャパン (OSJ)を設立し、会長を務めている。

【参加費と申し込み】Peatixからお申込みください。(申し込み時に会員番号の入力のない方は受付しかねます。)

Peatix:intlyogaday.peatix.com

SIETAR Members ¥1,000

Non-SIETAR members ¥2,000

Graduate students ¥500

Undergraduate students

お申し込みが確認された方には後程、ZOOMのアクセス方法など詳細をご連絡します。なお、当日参加される際は、パソコンでお願いします。また、安定したWi-Fi環境でご参加されるようにお願い申し上げます。

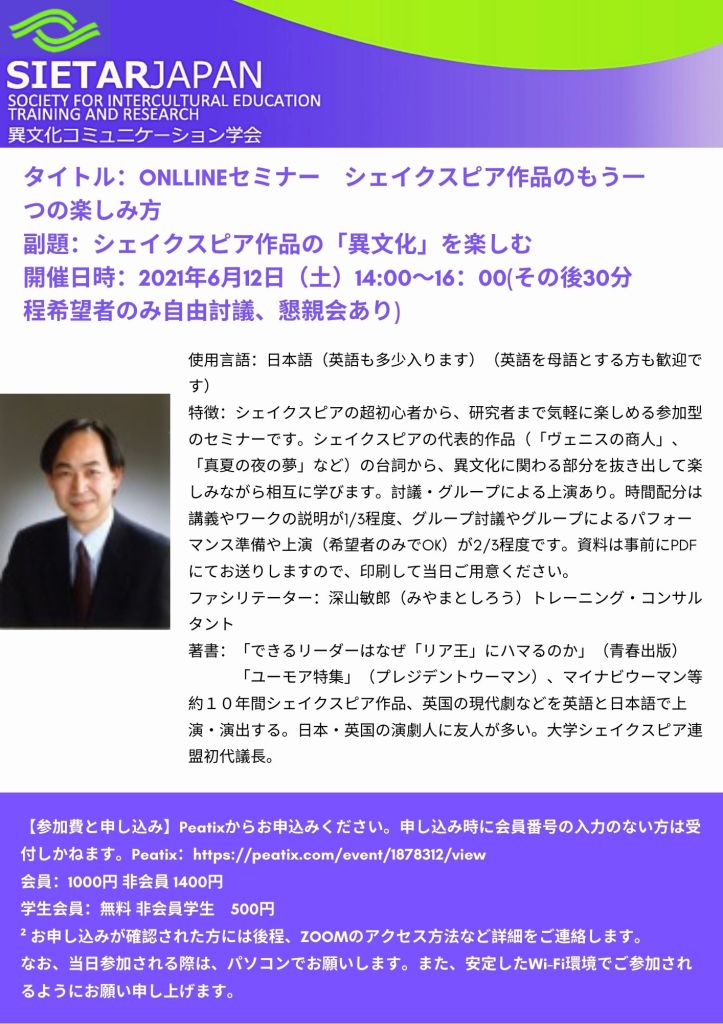

>>6月例会#1

タイトル:『シェイクスピア作品のもう一つの楽しみ方:シェイクスピア作品の「異文化」を楽しむ』

開催日時:2021年6月12日(土)14:00~16:00(その後30分程希望者のみ自由討議、懇親会あり)

方法:ONLINE(ZOOM)使用言語:日本語(英語も多少入ります)(英語を母語とする方も歓迎です)

特徴:シェイクスピアの超初心者から、研究者まで気軽に楽しめる参加型のセミナーです。シェイクスピアの代表的作品(「ヴェニスの商人」、「真夏の夜の夢」など)の台詞から、異文化に関わる部分を抜き出して楽しみながら相互に学びます。討議・グループによる上演あり。時間配分は講義やワークの説明が1/3程度、グループ討議やグループによるパフォーマンス準備や上演(希望者のみでOK)が2/3程度です。資料は事前にPDFにてお送りしますので、印刷して当日ご用意ください。

ファシリテーター:深山敏郎(みやまとしろう)トレーニング・コンサルタント

著書:「できるリーダーはなぜ「リア王」にハマるのか」(青春出版)

「ユーモア特集」(プレジデントウーマン)、マイナビウーマン等

約10年間シェイクスピア作品、英国の現代劇などを英語と日本語で上演・演出する。日本・英国の演劇人に友人が多い。大学シェイクスピア連盟初代議長。

【参加費と申し込み】Peatixからお申込みください。申し込み時に会員番号の入力のない方は受付しかねます。

Peatix:https://peatix.com/event/1878312/view

会員:1000円

非会員1400円

学生会員:無料

非会員学生 500円² お申し込みが確認された方には後程、ZOOMのアクセス方法など詳細をご連絡します。なお、当日参加される際は、パソコンでお願いします。また、安定したWi-Fi環境でご参加されるようにお願い申し上げます。